Apprendre les leçons d’Histoire peut être fastidieux pour un enfant. En effet, cela passe nécessairement par du “par cœur” pour mémoriser les dates et les événements.

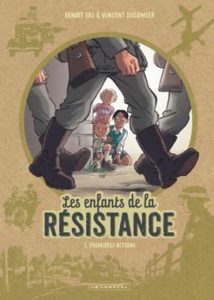

J’ai coutume d’aider mon fils à réviser en lui racontant l’Histoire comme une histoire, avec ses protagonistes et ses rebondissements. Dans le même esprit, la maîtresse de CM2 de mon fils a fait découvrir aux élèves de sa classe le tome 1 d’une bande dessinée intitulée Les enfants de la résistance.

L’histoire se passe dans la France occupée. Dans le secret absolu, un groupe d’enfants d’une dizaine d’années entreprend des actions de résistance, parvient à mobiliser les adultes et à fédérer des réseaux.

Mon fils m’a fait découvrir cette BD… et j’ai dévoré les deux premiers tomes. Comme lui, je suis devenu fan.

L’histoire est palpitante, les personnages touchants et on découvre ou redécouvre l’Histoire sans s’en rendre compte. Action, suspense et identification aux jeunes héros jouent à plein pour aider les enfants à s’approprier ces années décisives pour notre pays. Un dossier documentaire en fin d’album permet d’aller plus loin, en totale cohérence avec les aventures des personnages, qu’il éclaire avec des photos et des archives d’époque.

J’ai hâte que mon fils me prête le tome 3 !

Interview vidéo des deux auteurs, Vincent Dugomier et Benoît Ers :